Le silence : exploration et évolution

Le silence peut être source d’angoisse ou d’apaisement selon le contexte dans lequel il est vécu. Dans certaines relations familiales, il peut être utilisé comme une arme, générant chez l’individu des perceptions d’exclusion ou de punition. L’absence de verbalisation explicite peut créer un vide relationnel, un manque de contact adressé, qui est au cœur de nombreuses réflexions en psychothérapie, notamment en Gestalt-thérapie. Comme l’évoque Jean-Marc Chavarot, ce silence de l’absence de contact peut devenir terrifiant, car il prive de cette interaction fondamentale qui fonde l’existence.

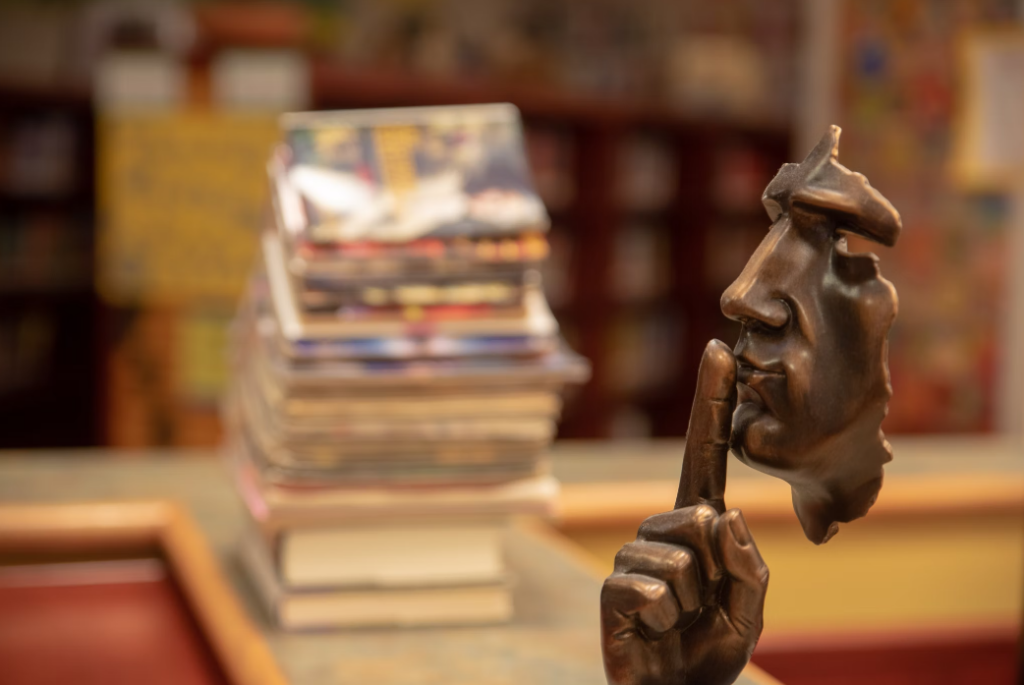

Au fil d’un parcours thérapeutique et formatif, l’expérience du silence évolue. Il ne s’agit plus uniquement d’un état imposé ou subit, mais d’un espace d’exploration et de transformation. Apprendre à tolérer le silence, puis à l’habiter pleinement, ouvre des possibilités de contact profond et authentique avec soi et avec l’autre. John Lane parle ainsi du silence comme d’un allié, un outil et un trésor.

Cadre et pratiques en Gestalt-thérapie

Le cadre, qu’il soit pratique ou conceptuel, joue un rôle central en Gestalt. Il offre un espace sécurisé où peuvent émerger des formes signifiantes, y compris dans le silence. Jean-Pierre Mendiburu rappelle que le cadre délimite les frontières du possible, tout en permettant d’explorer l’inconnu. Par ailleurs, l’atmosphère co-créée entre le praticien et le client, selon Jean-Marie Robine, contribue à établir une relation de confiance où le silence trouve sa place.

La formation en Gestalt accorde une importance particulière à l’Épochè, concept phénoménologique qui invite à suspendre jugement et savoir pour accueillir pleinement l’expérience de l’autre. Jacques Blaize souligne qu’un thérapeute véritablement créatif est celui qui peut suspendre ses connaissances pour être entièrement présent à son client.

Silence et awareness

En Gestalt-thérapie, le silence est un vecteur clé de l’awareness, ou conscience corporelle et environnementale. Joseph Zinker décrit la présence comme un état d’être, sans action, qui permet à l’autre de se déployer pleinement. Ce silence partagé offre un espace où émergent des ressentis profonds, souvent enfouis. Les réactions corporelles et émotionnelles qui apparaissent dans ces moments révèlent des dynamiques inconscientes, enrichissant ainsi le processus thérapeutique.

Cependant, habiter le silence nécessite un travail sur soi. Cela implique d’être à l’écoute de ses propres sensations corporelles tout en restant disponible à l’expérience de l’autre. Ce processus peut être particulièrement enrichissant, car il met en lumière la richesse et la complexité du contact humain.

Conclusion

Le silence, autrefois source d’angoisse, devient dans une démarche thérapeutique un espace de connexion et de transformation. Il offre une opportunité d’habiter pleinement l’instant présent, d’accueillir l’autre sans jugement, et de faire émerger des dimensions souvent inaccessibles dans le flot continu des mots. Ainsi, le silence se révèle un outil précieux pour approfondir la relation thérapeutique et enrichir le processus d’awareness.

La minute de silence

Se taire quand les mots ne sont plus assez forts.

Se taire afin de partager quelque chose, ne serait-ce que le silence.

Se taire pour entendre nos cœurs battre, et, dessous, l’absence de ces cœurs qui ne battront plus..

Se taire pour écouter la musique de notre chagrin.

Se taire pour instaurer une prière qui nous respecte tous, croyants ou incroyants.

Se taire pour nous regarder, pour nous sentir, pour nous toucher la main.

Se taire pour constituer une même humanité.

Éric-Emmanuel Schmitt (2011)

Paul Goodman (1972) décrit neuf sortes de silence : apathique, sobre, fertile, alerte, absorbé, d’écoute, de ressentiment, perplexe,

d’harmonie

Parler et ne pas parler sont deux manières humaines d’être au monde mais il y en a de différentes sortes et de différentes couleurs.

Il y a le silence engourdi du sommeil et de l’apathie,

le silence sobre qui accompagne le visage solennel de l’animal,

le silence fertile de la conscience cultivant l’âme et d’où émerge de nouvelles pensées,

le silence vivant de la perception alerte prête à dire “Ceci… ou cela…”.

Le silence musical qui accompagne l’activité absorbée;

le silence de l’écoute de l’autre, capable de saisir la dérive et d’apporter la clarté,

le silence bruyant de la colère du ressentiment et du reproche intérieur,

celui assourdissant, sous vocalisé et renfrogné, le silence dérouté,

le silence de l’harmonie pacifique avec d’autres personnes ou de la communion avec le cosmos.

Bibliographie

[1] CHAVAROT, Jean Marc. « Silence libérateur. Silence destructeur », Cahiers de Gestalt-thérapie, vol. 45

[2] CACCAMO, Joseph. « Silentium et parabola », Cahiers de Gestalt-thérapie, vol. 45

[3] LANE John (2006). Les pouvoirs du silence, éd. Pocket Evolution, Belfond,2008

[4] MENDIBURU, Jean-Pierre. « La fonction du cadre », Gestalt, vol. no 25

[5] ROBINE, Jean-Marie. « S’apparaître dans l’ouvert de la situation », Cahiers de Gestalt-thérapie N° 8, p.50

[6] MENDIBURU, Jean-Pierre. « La fonction du cadre », Gestalt, vol. no 25

[7] BLAIZE, Jacques. « Ne plus savoir », Edition L’exprimerie., 4eme de couverture

[8] ROBINE, Jean-Marie. « Le changement social commence à deux », Gestalt, vol. no 29

[9] SPAGNUOLO-LOBB, Margherita. « L’awareness dans la pratique post-moderne de la Gestalt-thérapie », Gestalt, vol. no 27

[10] TREDEC, Vincent. « L’awareness… une calamité », Gestalt, vol. no 27

[11] SPAGNUOLO-LOBB, Margherita. « L’awareness dans la pratique post-moderne de la Gestalt-thérapie », Gestalt, vol. no 27

[12] KEPNER, James.(1998),Le corps retrouvé en psychothérapie, Retz, Paris

[13] JODOROWSKY, Alejandro. Métagénéalogie : La famille, un trésor et un piège (2011)